从紫坭岛环岛路的贯通到海鸥岛的生态蝶变股市配资,从传统工艺的活化传承到“生态+影视+文旅”的跨界融合,三年来,番禺区在广东省“百县千镇万村高质量发展工程”(下称“百千万工程”)的引领下,开展了一场深刻的发展方式变革。

这场变革超越了单一的项目推进,而是以系统思维推动城乡要素重新配置、产业格局优化重构、治理效能全面提升,开启了一场关乎发展格局重塑与要素价值重估的深刻变革。

而这一切探索与成果,在11月21日举行的“和美禺乡富美禺城”番禺区“五好两宜”和美乡村试点试验项目成果汇报暨“百千万工程”产业赋能大会上,得到了集中呈现。

在沙湾街紫坭岛上,这次大会不仅集中展示了三年来番禺区推动“百千万工程”从“点上开花”到“面上成景”的实践成果,更通过现场签约重点项目和成立“湾区声光产业联盟”等实质性举措,展现了番禺以创新机制破解发展难题的探索和打造产城融合发展标杆区的决心。

当国家级“五好两宜”和美乡村试点在这里结出硕果,当“万亩千亿”产业平台与消费新模式相互赋能,番禺正在回答一个关键课题:如何破解城乡区域发展不平衡,为高质量发展注入持续动力。

三年来,番禺用实干绘就了“和美禺乡”的生动图景,用创新激活了“富美禺城”的发展动能。这一转变的根本在于,番禺通过民生基础、产业动能与社会力量的协同发力,实现了从单点突破到系统增效的深刻转变,着力打造产城融合发展标杆区,为全省推进“百千万工程”提供了具有示范意义的番禺方案。

番禺区“百千万工程”彩龙竞艳活动。李和健摄

产业聚势

“万亩千亿”打造增长新引擎

产业是区域发展的根基,也是“百千万工程”的关键支撑。

番禺区深谙此道,以“产业第一、制造业立市”为导向,构建起层层递进、相互支撑的产业赋能新格局。提前实现了“十四五”GDP突破3000亿元目标——这份成绩单背后,是番禺推动产业转型升级的系统布局。

通过充分激发“智造+智核”耦合优势,番禺全力建设具有地方特色的“2104”现代化产业体系,明确重点发展2个千亿级产业、10个战略性产业集群与未来产业、4个现代服务业,已构建起汽车、时尚、未来产业等多元产业格局。

任何产业发展都离不开空间载体。番禺以全域土地综合整治为抓手,推进“万亩工业良田、万亩优质水田”计划,将碎片化的耕地整合为集中连片的产业空间。

狮子洋智造创新园。陈汉添摄

截至目前,累计整理土地超600公顷,形成1个千亩方和13个百亩方集中片区。在这片沃土上,海大集团跻身全国农业十强,“沙湾墨兰”成功注册国家地理标志,番禺的农业品牌越发闪亮。

有了空间载体,传统优势产业如何实现跃升?声光产业的转型之路提供了生动范本。

从第十五届全国运动会开幕式上的精彩亮相,到打造覆盖创意、研发、制造、服务的全链条集群,番禺声光产业已成长为区域千亿级时尚产业集群的核心支柱。更令人瞩目的是,此次大会上“湾区声光产业联盟”的成立,打破了企业间的壁垒,搭建起产学研协同平台,让产业发展从“单打独斗”迈向“集群冲锋”。

产业发展的最终价值,要体现在与区域共荣、与人民共享的良性循环中。

番禺联合珠江实业集团创新推出的“票根经济”正是这种理念的实践——以亚运城综合体育馆为载体,将演出票根转化为全城消费的“金纽带”。

这项创新让长隆万博商圈与沙湾古镇、星河湾酒店等业态形成联动,激发内需潜力。与此同时,全国高校区域技术转移转化中心分中心落户、首个低空飞行营地启动,更为产业发展注入新的科技动能。

番禺区还通过“一镇一策一特色一龙头”行动,有效激发镇域经济活力。长隆万博商圈获得“楼宇经济示范城区”等国家级荣誉,入选商务部优秀案例,跻身中国商圈商业力TOP50,成为带动区域发展的重要引擎。化龙镇则成为全市近年首个工业总产值破千亿大镇,展现出强大的产业承载能力。

这些镇域经济发展亮点,与声光等优势产业集群形成有力呼应,共同构筑起番禺产业发展的多层次格局。

民生提质

“五好两宜”绘就宜居新画卷

乡村振兴是一项系统工程,需要以点带面、循序渐进。

2024年,番禺区成功入选国家“五好两宜”和美乡村试点,这个机遇让石楼镇海鸥岛、沙湾街紫坭岛的6村1居焕发新生。

石楼镇砺江河美丽河道。麦文军摄

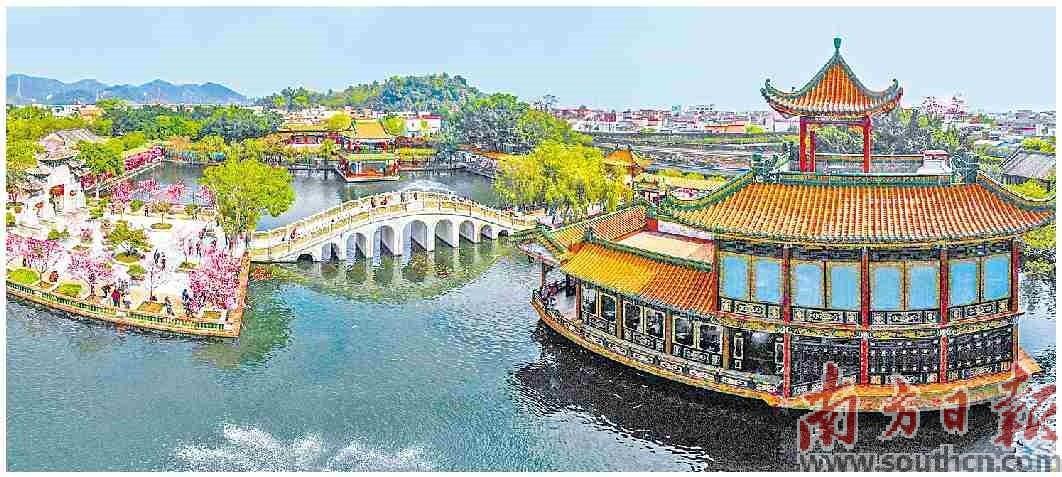

在沙湾街紫坭岛,随着东乡水厂等4处关键断点的打通,一条11公里长的环岛路如同活力的动脉,将宝墨园、南粤苑、紫泥堂文化创意园、乡村民宿等资源“串珠成链”。这条路的意义远不止于交通便利——它直接激活了沿线产业的“一池春水”。

番禺区古韵叠境新乡村示范带上的4A级景区宝墨园。受访者供图

比如,紫泥堂文化创意园挂牌成为国家对外文化贸易基地影视拍摄工作站后,已建成10个专业影棚,吸引30余家影视企业入驻,形成年投资超亿元的电影产业集群。2024年,园区承接影视拍摄业务超200场次,昔日“断头路”真正成为百姓的“致富路”。

沿着环岛路继续探索,2024年底重新盘活的南番顺水产市场见证了闲置资源焕新的可能。

这个闲置近15年的地块,在“百千万工程”推动下焕发新生,如今日均交易额近70万元,成为辐射广佛区域的重要水产枢纽。这种点石成金的变化,得益于番禺区系统推进低效用地厂房提质扩容的创新实践。

发展的温度,最终要由人民群众的获得感来衡量。

以沙湾街紫坭岛为例,“五好两宜”信息化项目让公共服务实现精准下沉。基础设施的改善带来的并不是表面的“焕然”,而是生活粗粝细节被一点点打磨后的顺滑感。道路、照明、公共空间等条件变得更稳定,让居民日常出行、生产、经营都更加便利。

政务服务也在悄然改变。

在沙湾街紫坭岛上,办事不出岛、流程更清晰,5G+VR“政务晓屋”等创新应用让服务线上线下相结合,使一些原本需要往返镇街的业务在村内就能完成。对于村民而言,这是最直接的体验——不仅是“新增服务”,更是“减少折腾”。

区级平台的应用成为底层支撑:区“百千万工程”指挥调度平台3.0入选2024年中国数字政务发展创新案例,三项数字家庭试点经验被列入住房城乡建设部可复制推广清单。这些制度化的工具,把顶层设计与基层执行牵在了一起。

改革聚力

系统治理构建长效新机制

在推进“百千万工程”的过程中,番禺区展现出系统化、制度化的治理智慧,将阶段性投入转化为可持续发展的深层动力。

该区通过构建涉农领域“管队伍、管事务、管薪酬”三位一体的制度体系,完成软弱涣散村党组织整顿验收,番禺为基层治理现代化筑牢了组织根基。这一制度设计不仅着眼于当下问题的解决,更致力于构建长效机制,使发展成果能够持续释放活力。

当制度的根基得以夯实,发展的春风便吹遍了番禺的田野乡村。

以“美丽乡村行动”为契机,番禺系统推进乡村绿化美化工程,新植树木18.76万株,打造多条绿美景观示范带,让生态宜居成为乡村振兴的亮丽底色。水环境治理与生态修复同步实施,建成全省首个“无废县区”,近三年,空气与地表水水质指数分别改善13.7%和15.7%,莲花山渔港获评“全国文明渔港”,这些成果生动诠释了生态保护与经济发展相得益彰的发展理念。

制度创新还延伸到慈善与社会治理:番禺率先开发使用“创‘益起付’”慈善消费捐智慧实时分账系统,把慈善活动纳入可追溯的治理链,让社会力量的参与更规范、更可持续。

制度的生命力在于创新,番禺将创新基因注入慈善事业与社会治理。独创的“益起付”智慧捐系统,让涓涓爱心汇入可追溯的公益长河;而“百企兴百村”等行动则搭建起社会力量参与的制度化平台,307家企业、45家社会组织与177个行政村结对共建,3.13亿元帮扶资金如活水般滋养乡野。

更深远的变化发生在产学研深度融合层面。随着智能出行分中心等创新载体的落户,全市首个低空飞行营地(广州大学城)启动,科技成果与产业需求在此相遇碰撞。这种多层次、制度化的协同体系,正悄然提升着乡村吸纳创新要素的能力,为可持续发展注入智慧动能。

三年来,番禺的“百千万工程”不是靠一次性投入换取短期提升,而是通过机制重构、要素优化、结构重塑,让城乡融合的逻辑真正落地。三年成效已经展现:产业集聚加速、镇域经济能级提升、公共服务下沉、基层治理优化、乡村面貌改善,这些成效既能以数据度量,也能在日常生活中被感知。

更重要的是,番禺正把这些成效固化为制度与能力,把资源配置、项目攻坚、社会参与和服务供给连成一个能够自我运转的闭环。未来的工作,应当继续在更大范围检验可复制性,把成功路径在镇域之间、产业之间推广,让番禺的探索成为可借鉴的区域发展样本。

番禺的实践证明:真正可持续的发展,不在于速率,而在于制度化的长期运作与日常可见的改变。把能力放进制度中,把成果体现在生活里,才是这场工程最终的落脚点。

南方+记者 钟晓宇 吴雨伦股市配资

方正配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。